2013年に「富士山ー信仰の対象と芸術の源泉」として世界文化遺産に登録された、日本の象徴と言える富士山。

世界文化遺産に登録されてから10年、そして新型コロナウイルス感染症が緩和された今、外国からの観光客も増え、標高3,776mの富士山の山頂を目指す人も増えました。

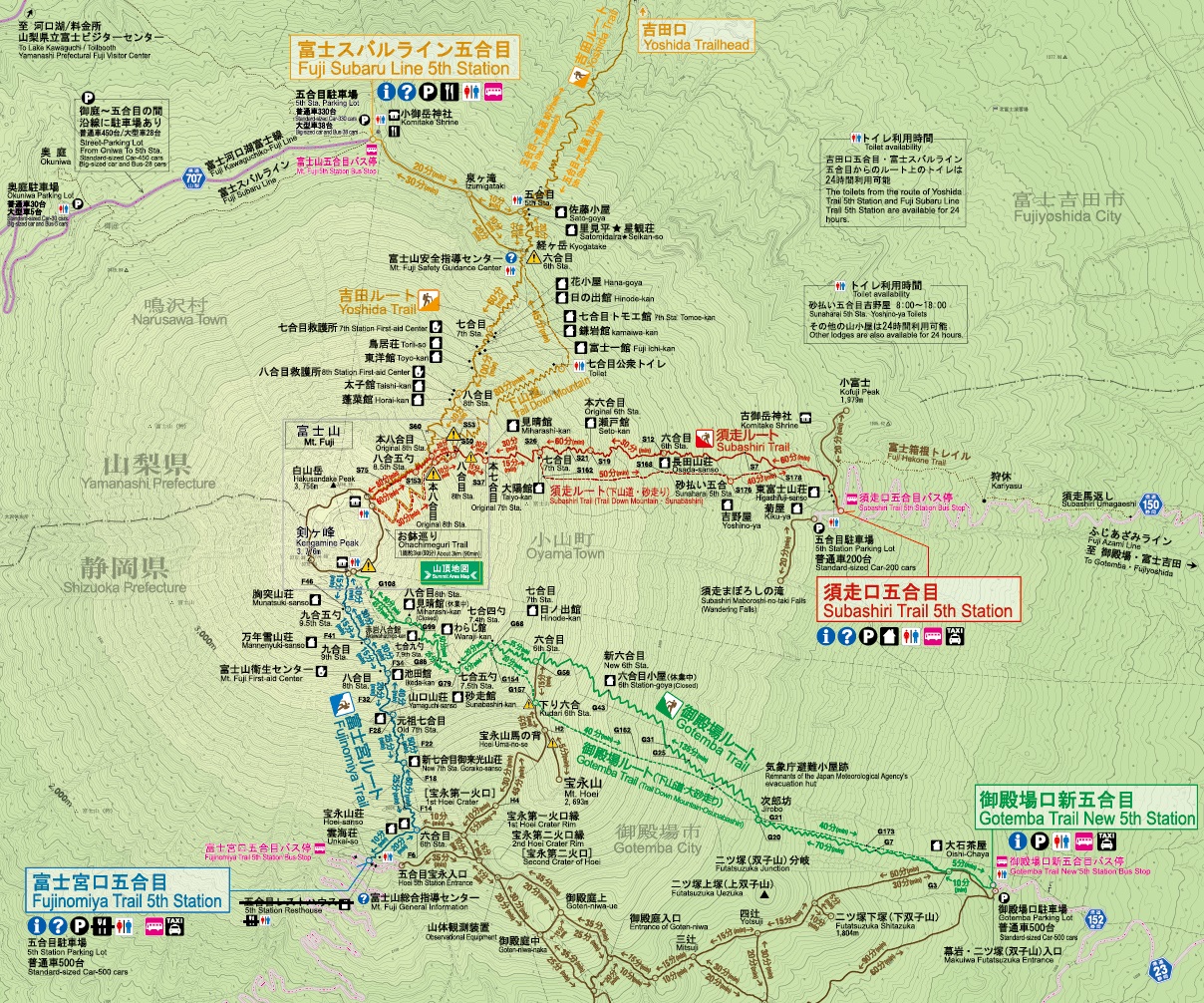

山頂に登るにはかなりの計画と準備が必要で、山梨県・静岡県側から合わせて4ルートがあります。

冬には山頂付近に雪が積もり、基本的にシーズンオフとして登山ルートは閉鎖されています。

富士山に登山できるのは、基本的に7月上旬から9月の上旬の夏の期間のたった2か月のみ。

今回はそんな富士山について、五合目から山頂までのルートを手軽に説明します。

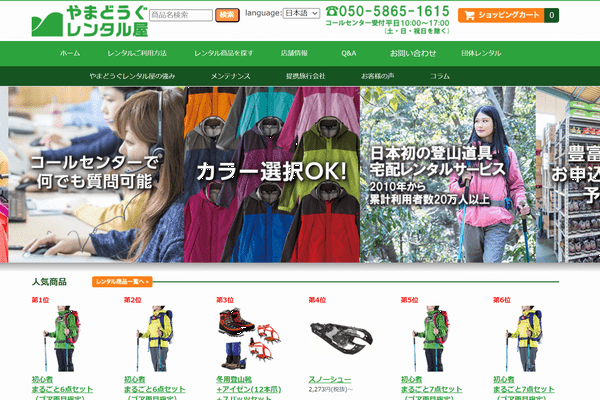

<PR>登山グッズをレンタルするなら、やまどうぐレンタル屋さんがおすすめ!

登山グッズをレンタルするなら、やまどうぐレンタル屋さんが一番のおすすめです!

こちらでは、登山に必要な装備をまとめてレンタルできる便利なサービスを提供しています。

吉田ルート五合目店や富士宮五合目店では、現地でレンタル品を受け取り、登山後はそのまま現地で返却可能なので、荷物を軽くして自宅から身軽に出発できます。

とはいえ、登山シーズン中は店舗が大変混雑し、レンタル品の在庫が少なくなることも。

そんな心配を解消するために、配送サービスの利用をおすすめします。

インターネットや電話、または新宿店・河口湖店で試着して、簡単に予約できます。

メンテナンスが完了した登山用品が自宅に配送され、登山後は使用したまま(※洗濯不要)で宅配便で返却できるので、とても便利です。

豊富な在庫から好きなアイテムを選べ、予約と同時に確定するので安心して準備ができます。

配送は3日前には届き、サイズ変更も無料で対応しています。

さらに、1万円以上の注文で送料無料になり、返却はコンビニから簡単に行えます。

天候不良や体調不良によるキャンセルも、前日までの連絡で全額返金が可能なので、安心して利用できますよ。

今ならJAPANOPIA経由で予約すると、10%オフになるキャンペーンも実施中です!このチャンスをお見逃しなく、ぜひご利用ください。

富士山山頂の天気は?

日本の気象庁によると、富士山頂の平均最低気温・平均最高気温は、以下と示されています。

気温は、標高100m毎に約0.6度下がると言われており、山頂と平地の差は約20度です。

シーズン中でも、特に7月から8月が初心者でも登りやすいとされています。

9月になると気温が一気に下がるので、上級者向けと言われています。

| – | 平均最低気温(度) | 平均最高気温(度) |

|---|---|---|

| 1月 | -21.4 | -15.3 |

| 2月 | -21.1 | -14.3 |

| 3月 | -17.7 | -10.9 |

| 4月 | -12.2 | -5.9 |

| 5月 | -6.3 | -0.6 |

| 6月 | -1.4 | 4.0 |

| 7月 | 2.8 | 8.0 |

| 8月 | 3.8 | 9.5 |

| 9月 | 0.6 | 6.5 |

| 10月 | -5.1 | 0.7 |

| 11月 | -11.8 | -5.9 |

| 12月 | -18.3 | -12.2 |

服装は?

気温と天気の変化の激しい場所です。

突然の雨風や雷雨に備え、半袖や長袖のウェアを組み合わせて、体温調節できる重ね着をするのが基本!

特に、体温低下を防ぐためにも、レインジャケットやレインパンツは必須となっています。

トレッキングシューズやトレッキングポールも欠かせないアイテムです。

飲料水や行動食は途中の山小屋でも購入することはできますが、山小屋が少ないルートで向かう際にはしっかりとした準備が必要です。

日中の場合はヘッドライトなしでも大丈夫ですが、夜間は暗闇のためヘッドライトが必須になります。

高山病や気温と天気の変化を考慮して、1泊2日で余裕をもって行動した方が安全です。

いわゆる「弾丸登山」はやめて、入念な準備と計画的な登山を心がけましょう!

吉田ルート

登り約6時間、下り約4時間、往復歩行距離13.8kmの初心者向け定番コースです。

標高2,305m「富士スバルライン五合目」から山頂を目指すルートで、山小屋の数も多く、休憩しながら目指すことができます。

初めて富士山頂を目指す方は、こちらのコースがおすすめです。

4ルートで一番登山者が多く、本八合目以上は須走ルートと合流するので、かなり混雑します。

六合目まではほぼ平坦で、七合目以降は岩場となり、足場も悪いので注意が必要です。

登山道と下山道は完全に別になっていますが、救護所や山小屋もあるので、初心者や家族連れでも安心して登ることができます!

富士宮ルート

登り約5時間、下り約3時間、往復歩行距離8.6kmの最短コースです。

2番目に人気なルートです。

標高約2,380mの「富士宮口五合目」から登る、富士山頂への最短・最速ルートです。

特にこのコースは、標高の高い場所からのスタートのため、高山病に注意が必要です。

登山と下山のルートが同じなので、下山者とすれ違う場面も多く、譲り合いが必要です。

基本的に、登山道では登りの人が優先になります。

お互いに、「こんにちは!」などと元気に声を掛け合って、体調確認に役立てて下さいね。

五合目から六合目は、ゆるやかな黒砂の道が続くため頂上を望みながら斜面を登ることができます。

天気が良ければ、山頂からは駿河湾や伊豆半島を眺めることができます。

合目ごとに山小屋があるので安心です。

須走ルート

登り約6時間、下り約3時間、往復歩行距離13.1kmの自然をゆったりと楽しむルートです。

標高約2,000mの「須走口五合目」から登ります。

五合目から七合目付近までは樹林帯が続き、自然を楽しみながらのんびりと登ることができます。

七合目付近から八合目付近まで緩やかな火山砂利の道となっており、山の東側から登るため、ご来光を見られる機会が多いです。

本八合目からは吉田ルートと合流するため、混雑します。

こちらも、合目ごとに山小屋があります。

御殿場ルート

登り約7時間、下り約3時間、往復歩行距離18.9kmの、超上級者向けのコースです。

標高1,440mの「御殿場口新五合目」から山頂を目指します。

4つのコースの中で標高差・距離が最大で、体力がある人向けのコースになっています。

見晴らしが良いので、どこからでもご来光を眺めることができます。

最大の魅力は、新五合目から下り七合目の約7kmに渡る「大砂走り」。

1707年の宝永山の噴火の際に、多量の火山灰が積もって出来たもので、下りだけこのルートを利用する人も多いです。

登山道と下山道は別(七合目より上では同じ)です。

山小屋は全体に少ないです。

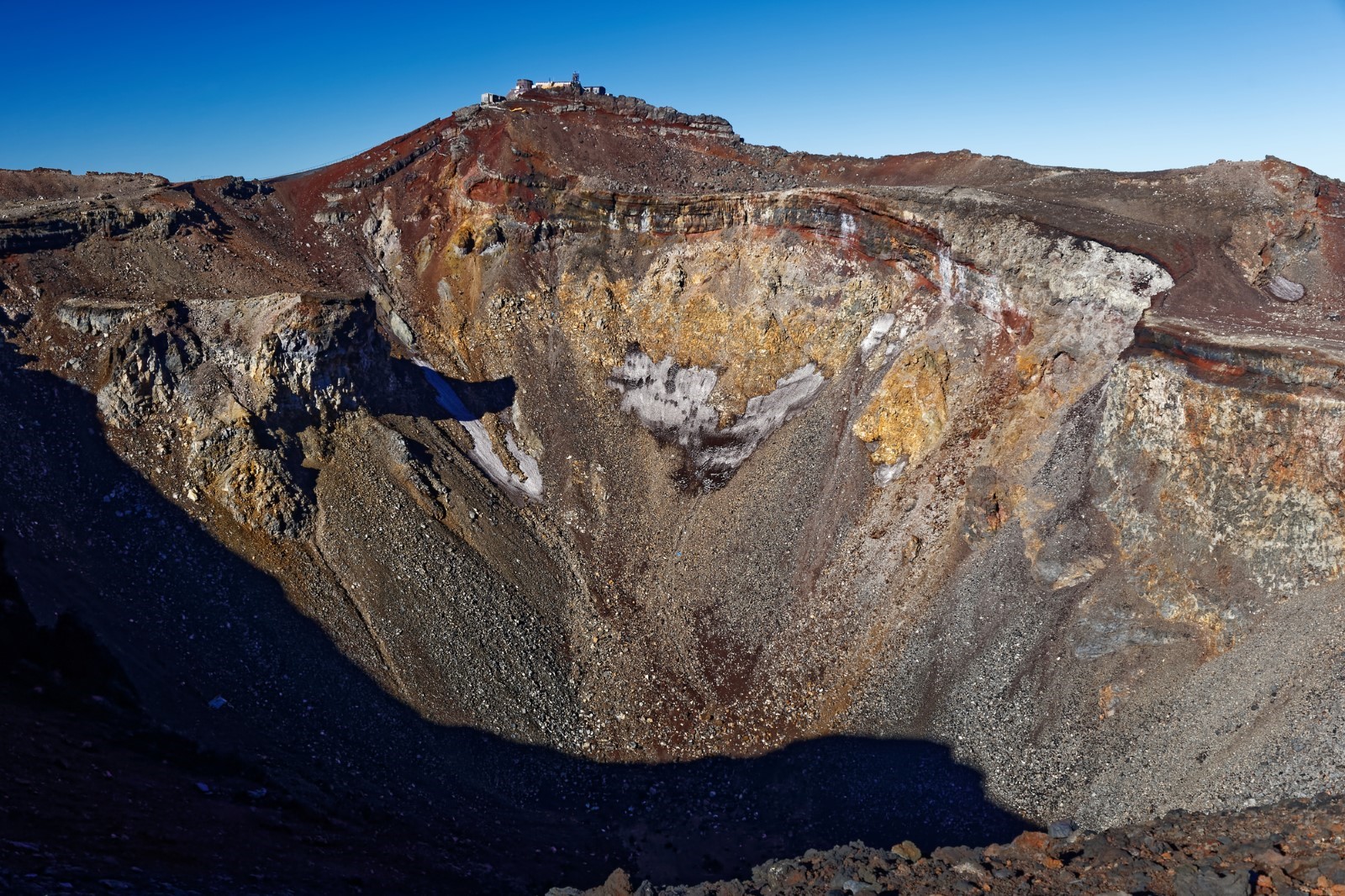

お鉢巡り

富士山の山頂火口の周りを一周することを、お鉢巡りと言います。

お鉢巡りと呼ばれる由来は、二説あります。

1つは、頂上に8つある峰(八神峰)の「八」からお八巡りとなり、形が変わりお鉢巡りとなった説。

もう一つは、噴火口が「お鉢」のようであるからという説。

山頂に登り切った後に、体力に自信がある人は是非挑戦してみましょう。

時計回りに回るのが良いとされており、一周は約90分程です。

時計回りに回るのはなぜ?

明治以前の富士登山は仏教の要素が大きく、仏教では、聖地を時計回り(右回り)に廻るのが慣わしであったからです。

その慣わしは右繞と呼ばれ、仏教発祥の地であるインドの風習にあたります。

見どころは、久須志神社、富士山頂上浅間大社奥宮、富士山山頂郵便局、旧富士山測候所、そして、ご来光が一番美しく見える朝日岳や、最高標高地点3,776mの「剣が峰」!

その中でも、富士山山頂郵便局は日本一高い郵便局。

富士山開山時期の7月中旬から8月下旬までの限定営業で、登頂した人にしか辿り着けない場所として観光客に大人気です。

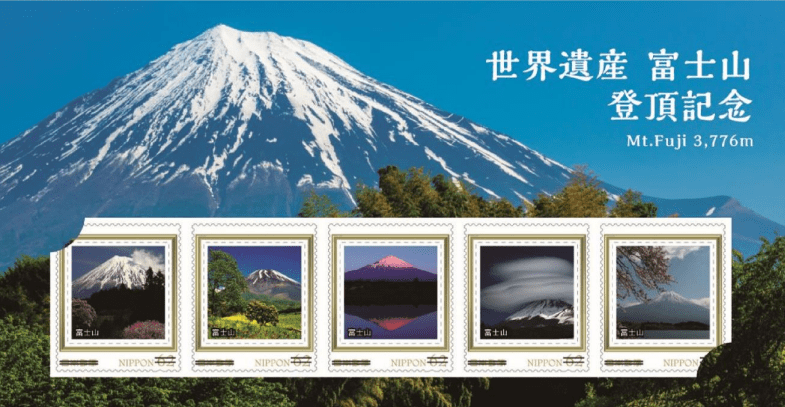

オリジナル商品として、オリジナル フレーム切手セット、登山証明書、富士山登頂証などが販売されています。

そして、ご来光が一番美しく見える朝日岳や、最高標高地点3,776mの八神峰の1つである「剣が峰」!

足場が悪いため、滑落事故などには十分に気を付けて下さいね。

登山の際の注意点

富士山登山で一番の危険は、低体温症と高山病です。

低体温症とは、深部体温が35度以下の状態のことを指します。

富士山では風速が1m/s増すごとに体感温度が1.0度下がると言われています。

登山シーズンの夏でも、まるで真冬のような寒さになるので注意が必要です。

高山病は、特に寝不足や体調不良の際に発症することが多く、頭痛やめまいなどの症状が出ます。

低酸素に体が順応できない際に発症することが多いので、ゆっくりと一定のペースで歩くことがコツです。

30分ほど歩いた後に5-10分の休憩を挟むなど、体に負荷をかけないことが重要です。

まとめ

今回は、富士山頂を目指すための4ルートを紹介しました!

近頃は、シーズンオフにも関わらず山頂を目指し、命を落とす人が後を絶ちません。

日本で一番高い山という意識を忘れずに、きちんとした登山の装備と入念な準備で挑むことが大切です。

ルールを守って、是非日本一の富士山にアタックしてみてくださいね。

あわせて読みたい!あなたにおすすめの特集記事