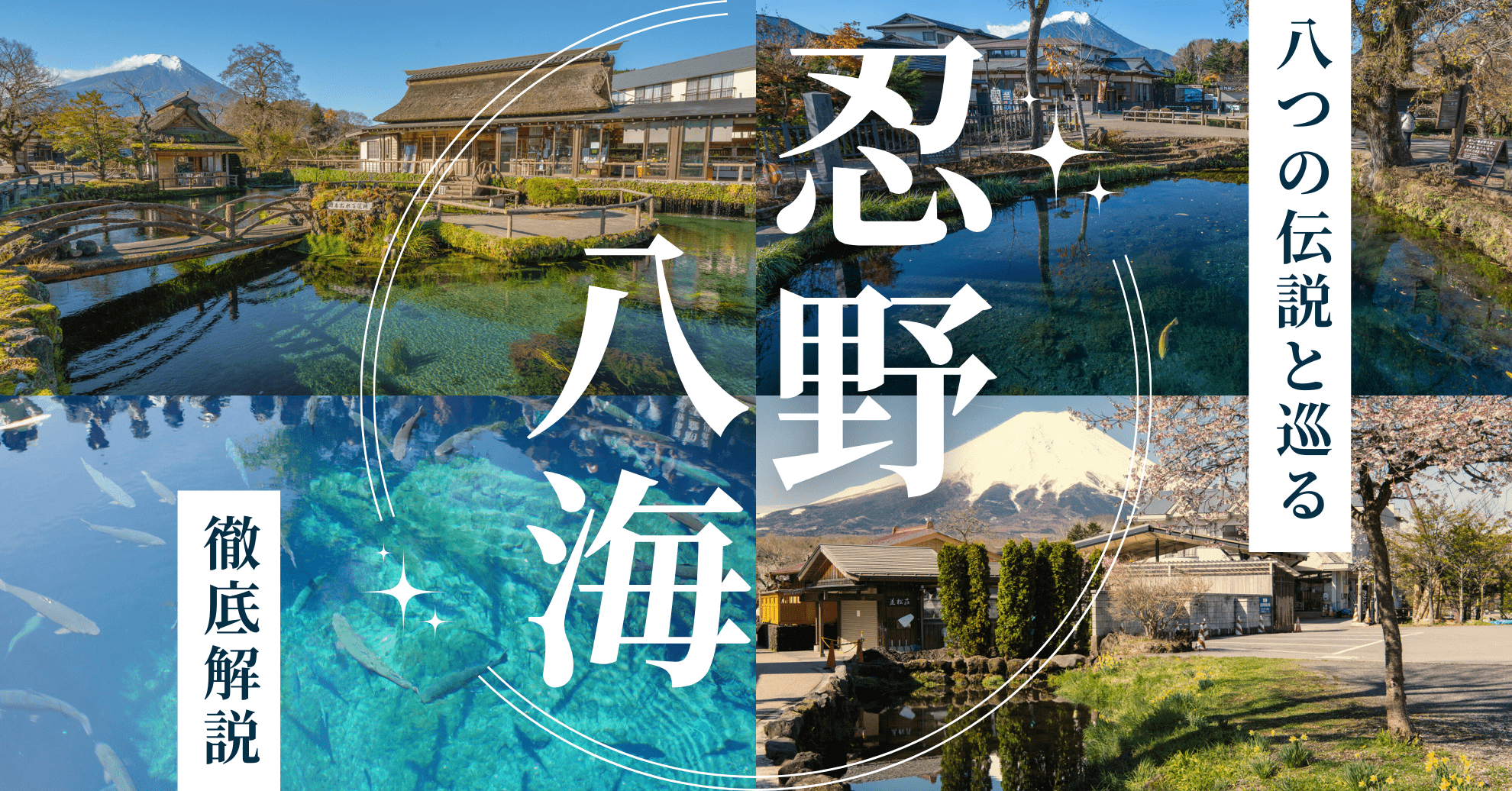

「富士山−信仰の対象と芸術の源泉」として世界文化遺産に登録されている構成資産のひとつ、山梨県・忍野八海。

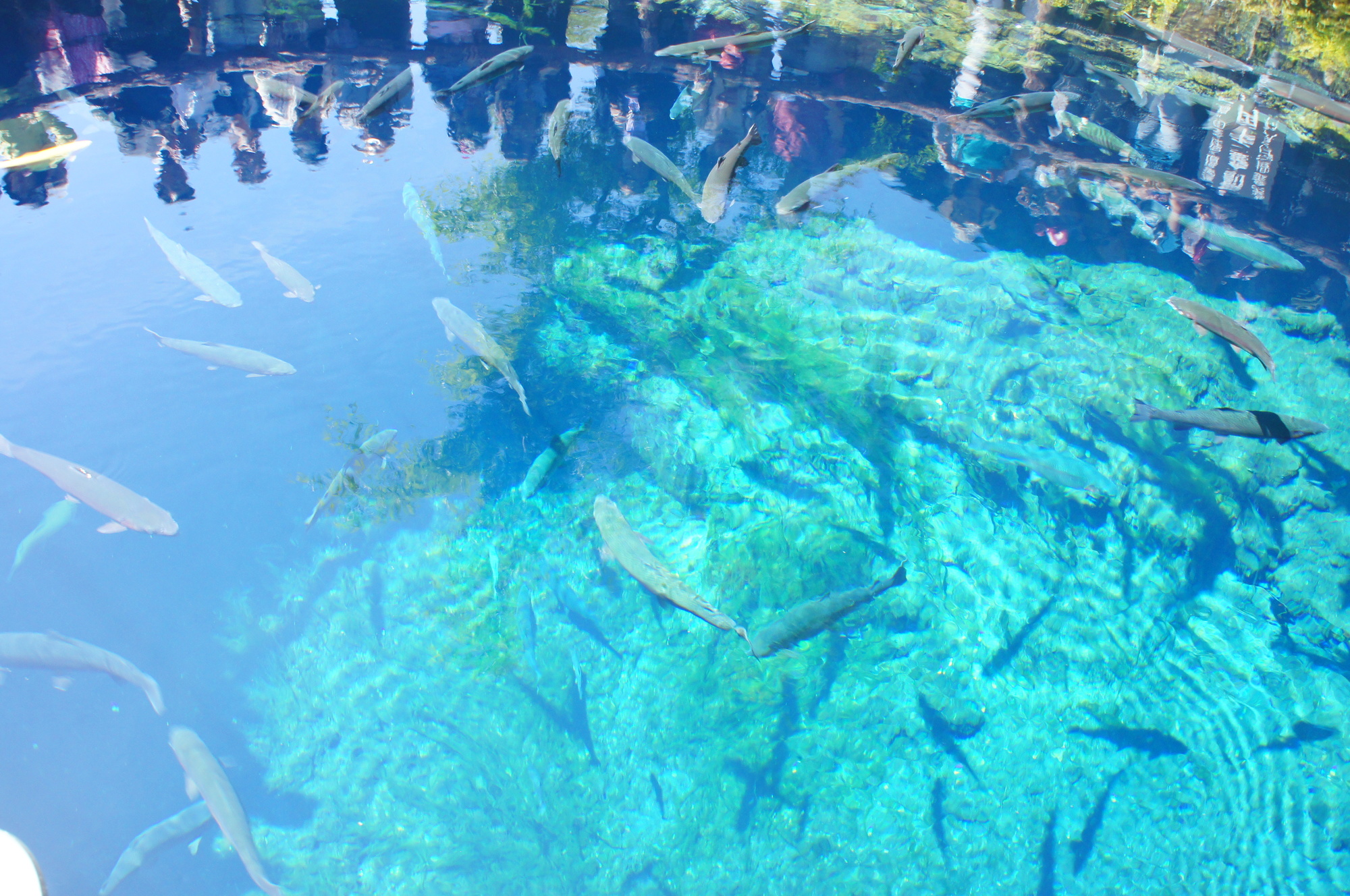

この地には、富士山の伏流水が湧き出す8つの湧水池があり、いずれも透明度の高い名水が楽しめるとして、全国から多くの観光客が訪れています。

それぞれの池には古くからの言い伝えが残されており、池をめぐりながら自然と歴史・文化に触れることができます。

特に近年では外国人観光客にも大人気のスポットで、土日や連休には多くの人で賑わいを見せています。

今回は、実際に忍野八海を訪れ、8つの池にまつわる伝説や見どころ、周辺のおすすめ観光情報を詳しくご紹介!

忍野八海の神秘的な水辺を巡る旅へ、ぜひ出かけてみましょう。

目次

忍野八海とは?|富士山の伏流水が生み出した神秘の湧水池

山梨県南都留郡の「忍野村」に位置する忍野八海は、富士山の伏流水が湧き出す8つの湧水池の総称で、国内外から人気を集める観光スポットです。

実はこの地域、約6000年前までは広大な湖(宇津湖)に覆われていたとされています。しかし、富士山の延暦噴火により溶岩が流れ込み、湖は干上がり、現在の地形が形成されました。

その後も富士山の雪解け水が地下の溶岩層を長い時間かけてろ過されることで、極めて透明度の高い水が湧き出す池が誕生。それが現在の忍野八海です。

この清らかな水は、「全国名水百選」にも選ばれており、訪れる人々を魅了し続けています。各池にはそれぞれ伝説や歴史があり、パワースポットとしても人気です。

自然と歴史が織りなす神秘的な名水の里「忍野八海」を、ぜひ現地で体感してみてください。

「池」なのに忍野八「海」と呼ばれているのはなぜ?

実は、理由についてはっきりしたことはわかっていません。

一説には、池でありながら海に匹敵するほどの美しさを持っているため、「海」と呼んだといわれています。

また、忍野八海は、昔から富士山信仰の巡礼地であり、富士山に入る前に身を清める場所でした。

それぞれの池には竜王(龍神様)が棲んでいるといわれ、池と言うにはあまりにも神聖すぎて尊い場所だったため、「八海」の名前が付けられたとも言われています。

伝説と共にめぐる忍野八海

一番霊場 出口池

忍野八海の中でも最大の面積(約1,467㎡)を誇る「出口池」は、他の7つの池から少し離れた場所に位置する、静寂に包まれた霊場です。

かつてこの池の湧き水は、清浄な“霊水”として信仰されており、富士登山前の禊(みそぎ)や願掛けの場として多くの人が訪れていました。登山者はこの水で身を清め、持ち帰ることで無事を祈ったと伝えられています。

また、池のすぐそばには、池を見下ろすように鎮座する「出口稲荷大社」があります。

この地では昔、農耕や輸送のために多くの馬が飼われていたとされており、村人たちは馬の健康と安全を願って、馬に縁ある稲荷神を祀るためにこの神社を建立しました。

静かな自然の中で、神聖な雰囲気と伝統的な信仰を感じられる「出口池」は、忍野八海巡りのスタート地点としてもおすすめのスポットです。